| HOME |

| ABOUT |

| THEORY |

| POSTER |

| BRAND |

| BOOK |

| STUDENT WORKS |

| CHEN ZHENGDA Design Studio www.chenzhengda.com SHI FANG Fine Art www.shifangfineart.com www.smart-assistant.net CHINA ACADEMY OF ART Office of Academic Affairs Building 7,Xiangshan Campus of CAA Zhuantang Town, 310024 Hangzhou, China CHINA ACADEMY OF ART Office of Academic Affairs 1B216,Nanshan Campus of CAA Shangcheng District 310002 Hangzhou, China T. +86 571 8720 0021 E. chenzhengda(at)caa.edu.cn www.caa.edu.cn Copyright 2002-2025 杭州西湖区转塘中国美术学院 象山中心校区7号楼7楼 教务处 杭州上城区南山路218号 中国美术学院南山校区1B216  设计再出发——设计学科国际发展通报 陈正达 张春燕 徐捷 编著 The Design Turn —— A Report on the International Design Disciplinary Development By Prof. Chen Zhengda & Zhang Chunyan & Xu Jie 中国美术学院出版社 ISBN 978-7-5503-2340-7 |

| 浙ICP备05000754号-1 |

| 悬铃之声 - The Sound of Sycamore 10/2025 |

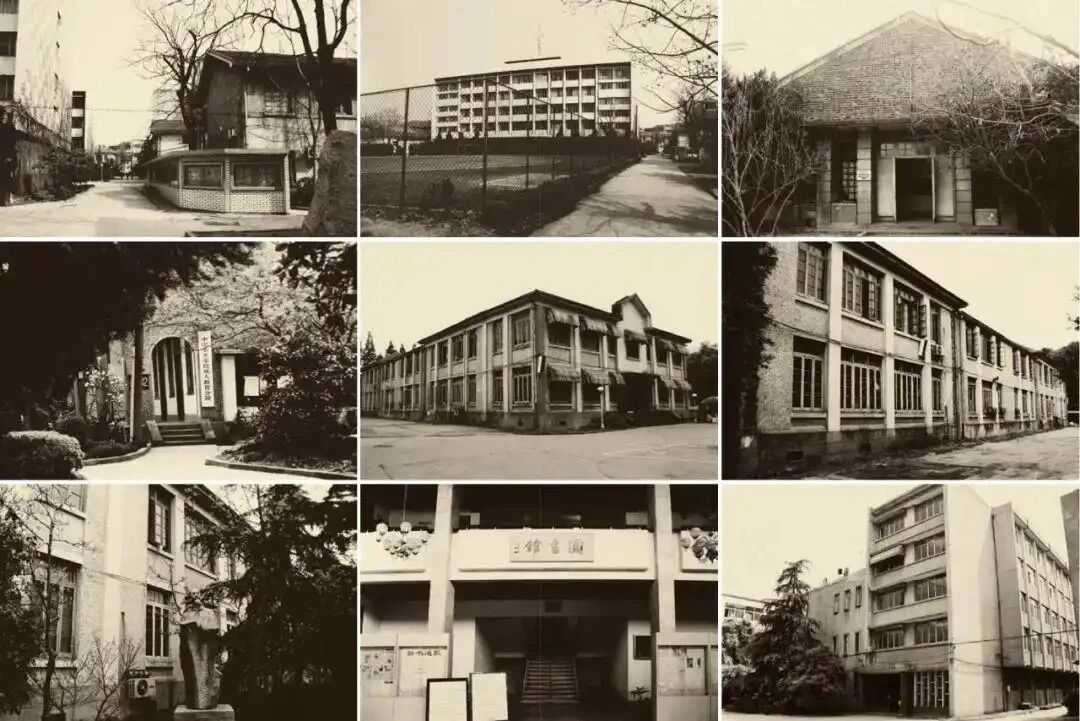

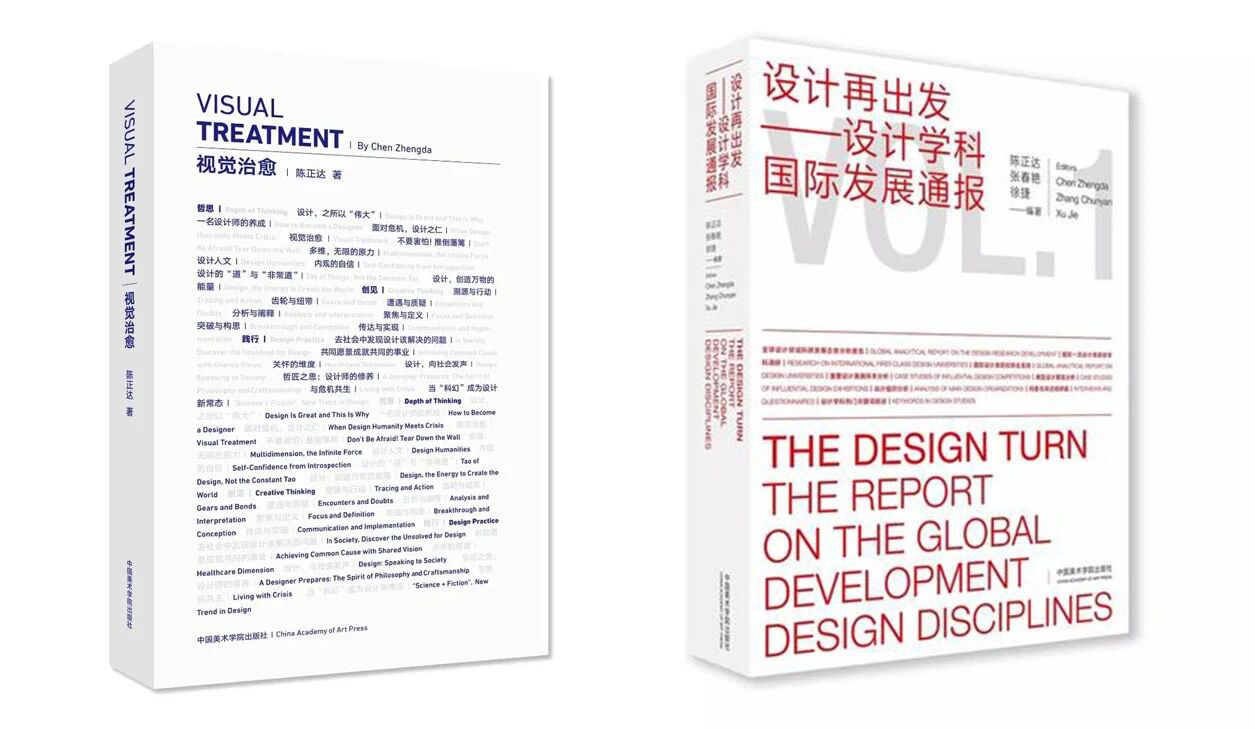

2024年初春,陈正达多年的好友,著名书籍设计师曲闵民与蒋茜夫妇来到他杭州的工作室做客。期间,二人不经意发现了一份文稿,并非小说,也非论文,而是50篇随笔式的“记述”,以陈正达这一美术高校院墙内成长的70代设计师的视野,记录了自1977年至今,他所见、所闻、所经历、所参与的各种艺术和设计事件。这类记录性随笔多见于年迈者的回忆录中,但这份文稿更像是一本“践行者的日志”,没有迟暮萧瑟之感,也并非围绕怀念往昔的感慨抒情。一篇篇千字文章通过对过往的条条梳理,仿若展示了几十年来中国的艺术、设计以及设计学科的发展简史,细细翻阅似乎可以读到一个设计人、教育者洞悉的时代责任与学科未来,读后不由得随着稿件的故事,由人推己地反思起来。 询问之下二人得知,这文稿并非为出版准备的书稿,竟是陈正达的“国美作业”。 一份作业,一代人  中国美术学院(老照片) 传统艺术教育,侧重于手工艺技能的培养,已经逐渐无法适应人类社会生活日新月异的变化。艺术教育的宏大使命不仅在于提高个体的审美素养,更在于通过艺术的力量,推动整个社会的进步与发展。……我们需要共同思考,真正回应“艺术何为”这一深刻命题,共同探索艺术在未来社会中的价值和意义。(摘自《悬铃之声》) 一切要回到2023年10月的一个清晨,正在北京培训的陈正达接到了高老师的一通电话,与他探讨中国美术学院今天应该要培养的到底是擅长一门技艺的人,还是对中国文化艺术事业怀抱理想与责任的人?“当时应该是早上7点钟,”陈正达回忆道,“院长可能思考了一夜,或者更久。总之那天他问我,在不久后的开学典礼上,他能否为全体新生布置一道‘国美作业’呢?”在艺术总是被窄化、被矮化成专业技能的环境下,国美的年轻人很容易被裹挟着,迷失自己的定位与眼界,所以他在思考是否能够通过一项额外的“国美作业”帮助学生在大学期间,在学习技艺的同时,完成一次自我的成长与蜕变。身为教务处长的陈正达是这样回应的:“这是非常重要的,只要您把这项作业提出来,我就将这份作业落实进培养方案,也写进每个国美人的心里。 2023年10月13日,六项“国美作业”在开学典礼上正式提出。作业题目分别是“自画像”“我之由来”“故乡志”“陌生人小传”“艺术家个案”和“艺术”。 其中作业二“我之由来”要求同学们采访自己的家人,考察自己家族的来龙去脉,发掘父母的故事、爷爷奶奶外公外婆的故事,再结合自己的专业为家族创作一份视觉家谱。这个过程迫使学生们去思考的,是一个非常重要却又几乎完全被忽视的问题——每个人都有根与源,是种种繁多的前因后果才促成了你的此时此刻,没有什么是理所应当。人总是在抱怨和缺憾之中塑造自我,习惯忽视真正拥有的和支撑着自己的现实,这往往会导致年轻人过分割裂环境,沉溺于自我怜惜。 陈正达认为“我之由来”是一项非常精彩、非常重要的作业命题,不仅因为通过这种追溯,可以帮助学生在身上找寻历史感,建立起自己与家国、社会以及时代之间的联系,也因为他曾亲眼看到过这样的作业是如何激发年轻学生的自驱力。 事实上,作业二“我之由来”和作业三“故乡传”的源头是跨媒体学院践行了7年的一个课程,名为“事出有因(Motivation)”,内容就是让学生梳理自己的“家庭编年史”。在过去的时间中忙着读书、忙着观看世界的孩子很少将时间、精力倾注于自己的生长环境。而当他们以这一作业为契机,仔细地采访、梳理并在课堂上讲述自己的父母、祖辈时,每个孩子都在流泪。陈正达从中看到了自驱力激发的成功案例,孩子们真诚的眼泪深深触动了他,“有这样的一代孩子,还愁中国的未来没有希望吗?”陈正达认为这不仅是每个新生应该去做的作业,更是每个国美人、甚至每一个中国人都应该尝试的作业。   中国美术学院(老照片) 尴尬的代际位置让 20 世纪 70 年代的文化青年在夹缝中困窘挣扎,幸运的是避过了“同质化”,在缝隙中突围而出,成就了这一代人难得一见的丰富与多元,突破抽象艺术作为“非法艺术”的禁锢。文学、艺术流派一时如满天星斗,让人目不暇接,美学热、国学热、新启蒙、伤痕文学、报告文学、人道主义等,纷纷兴起。这一代文化青年像雨后的野草,抓住了圣水的滋润和大自然的恩赐,不畏困难、不惧挑战地狂野疯长,生机勃勃,元气淋漓。(摘自《悬铃之声》) “当然,与年轻人的‘作业’不同,作为70代,我在做作业的时候也在期待一些共鸣。”陈正达将70后称为“夹缝中成长的人群”,他们在长辈的口中聆听过压抑与迷茫,在自己的成长中经历过开放的巨浪,也在社会翻天覆地的变化中迎接着冲击和波澜,并在今时今日成为各行各业的中流砥柱。他认为这一代人拥有不同于其他时代人群的反叛心和理想主义,并在丰富的经历打磨之下,肩负起时代的重任。“比起还在探寻个人意义和自我价值的年轻人来说,70代可能更具有家国层面的责任心,因为我们已经逐渐完成从小我到大我的寻找与转变。” 抱怀着这样的感思,2024年除夕之夜与父母吃完年夜饭后,陈正达就将自己关进了工作室,践行自己“从我做起”的承诺。他切断电话,以泡面为食,在“与世隔绝”的15天里写出50篇随笔,完成了“我之由来”这项国美作业。文稿从陈正达出生的年代起始,将他的来时路做成了5个篇章,分别是“我的出生”“我的成长”“我的游历”“我的工作”和“我的创想”。前三个篇章侧重于记录其成长时代的背景、环境、事件和见闻,后两个篇章则摘取他从事设计教育与管理工作之后的实践、案例以及经验、感悟,尝试归纳自己的时代与身份,并从中提炼出自我的责任与担当。 没有华丽的辞藻,没有煽情的口号,他用最朴素的方式回应着“我之由来”。而这50篇一气呵成的“作业”,便是《悬铃之声》的雏形。 一次发声,一本书  中国美术学院院墙与悬铃木(老照片) 法国梧桐的真名叫悬铃木。每到深秋,风吹过时,树枝上的果序球和叶片发出萧萧、瑟瑟、唰唰的响声,三三两两落下来,一脚踩上去又带出沙沙、哗哗、嘎吱的声乐。南山路这悬铃的美声,是我幼时的知音,也伴奏出我的从艺之路。(摘自《悬铃之声》) 去过杭州南山路的人,大多会对道路两边结冠如盖的梧桐树留有深刻的记忆,对于成长在南山路222号教职工大院的陈正达来说,这些树木的形影声香更是一路伴着他从孩童走至今时,因此他将自己这本带有记述和随笔性质的书籍命名为《悬铃之声》。而这个名字带来的,似乎不仅是一份情感的承载,还有一些浪漫的巧合。 悬铃木是一种从欧洲传入中国的景观植物,不知从何时起遍布城市大街小巷,陌生又熟悉地混进了许多人记忆的背景之中,模糊又亲切。“熟视无睹”是人类的通用技能,这就是为什么身边越近的人和事,我们却越容易忽视。就像这安静的悬铃木,人们早已习惯了它作为点缀装饰的存在,便不曾主动去认知,于是就浅显、甚至带有些许错误地记忆着它——比如国人口口相传的“法国梧桐”这一名称。据植物学史目前的追溯,悬铃木最早出现于古罗马,19世纪初在伦敦流行起来,因此在英语中被称为“伦敦悬铃木”或“英国梧桐”。而或许因为中国的第一棵悬铃木是1872年法国传教士倪怀伦在南京种下的缘故,所以在这片土地上,它有了“法国梧桐”之名。 而悬铃木的这份“遭遇”,与中国的设计行业以及设计人的境遇,竟似有共鸣。时至今日,在绝大多数国人眼中,设计仍然被视为单纯的装饰、美化,是可有可无的视觉添加,就像矗立在道路两边优雅的悬铃木,只知其美,却不在意认知之中是否存在误读。而这种从社会和市场端大面积弥漫开的误解,甚至会反过来影响到设计师对自我之责的认知,尤其是尚处在迷茫期的年轻学子。循环以往,设计似乎真的在某种程度上成了可有可无的妆点,成了许多消费者口中为了提高价格的无用附加值。这份“美”化了的认知,并不美好。   中国美术学院(老照片) 设计,本质上是一种交往行为,是设计师与公共环境、公共事务进行深度对话的方式。正如勒内·笛卡尔(René Descartes)所言,“我在”的确定性来源于“我思”的无疑。这种第一人称的体验,是任何技术都无法替代的。设计,应当从技术的桎梏中解脱出来,转变为由感受驱动的创作过程。设计师需要走出屏幕,用人的尺度去丈量这个世界,去发掘空间的特性和体验的可能性。(摘自《悬铃之声》) 设计生于功能,本就不止是一纸装饰,而在民众已经摆脱贫困、追求幸福的时代,设计更是应该拥有多维的职能。而这,首先需要设计师的醒悟——对这个身份的醒悟,对这个身份所承担的责任的醒悟。设计的功能永远针对着时代的需求,所以设计师总是肩负着时代赋予的责任。深知说教无用的陈正达将设计师的理论发表视为设计者的发声,他认为每一位前辈的经历与思想可以抛砖引玉的方式帮助年轻的设计师、设计教育者进行一次对自我、对所从事专业的反思和重新认知。因此他的学术成果总是兼具理论深度与实践价值。  陈正达著作《视觉治愈》《设计再出发——设计学科国际发展通报》 著作《视觉治愈》展示了其作为视觉传达设计实践者、研究者、教育者基于20年从业经验的思考与实践,也呈现了作为国际设计教育“风向标”的中国美术学院视觉传达专业近10年的教育改革成果;《设计再出发——设计学科国际发展通报》梳理了全球设计学科的趋势,为中国设计教育的国际化提供了参考。 由作业编撰而成的《悬铃之声》通过五个章节呈现了设计师关于自身行业思考与感悟的不同面向。他没有将自己定义为作家、文学家,这本书也不是文学或艺术作品,从文字到装帧都坚持去繁从简的思路,希望读者将注意力全部倾注在内容本身,就像聆听路边悬铃木在风中的声响,也像与前辈轻松愉快的对话。 我是谁,我由何处来,向何处去;设计是什么,设计由何而来,又该向何处发展?陈正达希望读过《悬铃之声》后,每个年轻的设计师、设计教育者都可以找到自己的答案。   陈正达《悬铃之声》 江苏凤凰出版社 正文以同名主题散文开篇,将镜头拉向上个世纪,在第一章以充满回溯感的笔调追忆了一个物质尚不丰盈,但理想主义高昂的时代。第二章至第四章分别以设计实践、异国见闻、设计教育、设计未来为大的方向,呈现了作者设计从业历程中的不同切面,展现出作者活跃的创作状态、丰富的从业经历、充满异域风情的独特见闻,以及对于设计教育和设计未来议题深入且富有创建性的思考。悬铃的真名是法国梧桐,深秋时节落叶之声别有情致,作为中国美术学院的“美二代”,作者摘取了这一从艺道路上的别致风景,以诗意的意象、流畅的文笔,打开了过往思感的回溯之门。 作者介绍  陈正达,1977年出生于江苏南通,中国美术学院教授、博士生导师,中国美术学院教务处长、科艺融合研究中心主任、设计学科建设委员会秘书长,全国设计专业学位研究生教育指导委员会委员,中国美术家协会平面设计艺委会秘书长,浙江省高层次领军人才。 主持获评国家级教学成果奖一等奖、省级教学成果奖二等奖;主持获评国家级一流课程一项、省级一流课程两项;参与获评省级一流课程两项;主持国家社科基金艺术学项目;在核心期刊与权威报刊发表学术论文十余篇。 出版著作《视觉治愈》《为明天的健康而设计》《设计再出发——设计学科国际发展通报》《悬铃之声》。 创建“视觉治愈”(Visual Treatment)研究方向,重视设计教育的思维与方法论建构,强调多维的策略思考、科学的社会研究、灵活的创意训练、跨界的设计实践。 主持“提升国民幸福指数的多维设计方法论研究”,在“为幸福而设计”(Design for Happiness)方法理论模型的建构中取得卓越成就,成果受邀获评2024年京都全球设计奖(Kyoto Global Design Awards)年度设计理论榜单。获中国平面设计大赛评审大奖、乌克兰 4th Block 国际生态海报三年展银奖、日本东京字体指导TDC优异作品、第十届国际标志双年展金奖等近百项;多件代表作品收录在国际重要史学专著《Meggs' History of Graphic Design》,以及作品被英国、德国、波兰、荷兰、日本等多家重量级博物馆收藏。 |